饥饿营销是利用什么心理

饥饿营销是利用什么心理?

在商业领域,有一种被广泛使用的营销策略被称为“饥饿营销”。这一策略的目的在于利用人们的心理活动,通过对商品或服务进行有限的供应或推迟供应,来刺激消费者的购买欲望和紧迫感。本文将探讨饥饿营销是如何利用人们的心理,以及其背后的原理。

一、饥饿营销的定义与原理

饥饿营销,顾名思义,就是通过控制产品的供应量,制造出一种供不应求的假象,从而激发消费者的购买欲望。这种策略通常在商品首次上市或新品推出时使用,旨在营造出一种稀缺的、抢手的氛围。通过这种方式,消费者往往会因为担心错过或失去某个商品而更快地做出购买决定。

二、饥饿营销的心理基础

饥饿营销的成功离不开对消费者心理的深刻理解。它主要利用了以下几种心理机制:

1. 稀缺性心理:人们往往对稀缺的事物更加珍视。在饥饿营销中,通过制造商品供应有限的假象,使消费者产生一种“物以稀为贵”的感觉,从而增加其购买欲望。

2. 紧迫感心理:由于商品的供应量有限,消费者会感受到一种紧迫感,担心如果现在不购买就可能失去这个机会。这种紧迫感会促使消费者更快地做出购买决定。

3. 社交认同心理:人们往往希望通过拥有某些商品或服务来获得他人的认同和尊重。在饥饿营销中,由于商品被塑造为抢手、热门,消费者购买后能够获得他人的羡慕和认可,从而满足其社交需求。

三、饥饿营销的实际应用

饥饿营销在许多行业中都有广泛的应用。例如,在电子产品领域,新品上市时往往通过限制供应量来营造出一种热门、抢手的氛围。在手机、电视、电脑等产品中,这种情况尤为常见。通过这种方式,不仅能够迅速提高产品的销量,还能提升品牌的形象和知名度。

此外,在餐饮、服装、娱乐等领域,饥饿营销也得到了广泛的应用。例如,餐厅推出的限量特色菜品、服装品牌的限量联名款等,都是通过制造稀缺感来刺激消费者的购买欲望。

四、饥饿营销的利与弊

虽然饥饿营销能够短时间内提升销售额和品牌知名度,但过度使用也会带来一定的负面影响。例如,长期以来的饥饿营销可能会损害品牌形象,使消费者产生不信任感。此外,过于追求销售数字可能导致产品质量下降,最终影响消费者的满意度和忠诚度。

五、总结

综上所述,饥饿营销是利用了人们的稀缺性心理、紧迫感心理和社交认同心理来刺激消费者的购买欲望。然而,商家在使用这一策略时需要谨慎权衡利弊,避免过度使用导致的不良后果。在竞争激烈的商业环境中,了解消费者的心理并合理运用营销策略是提高销售业绩和品牌影响力的重要手段。

查看未读消息

查看未读消息 查看最新消息

查看最新消息

分享

分享

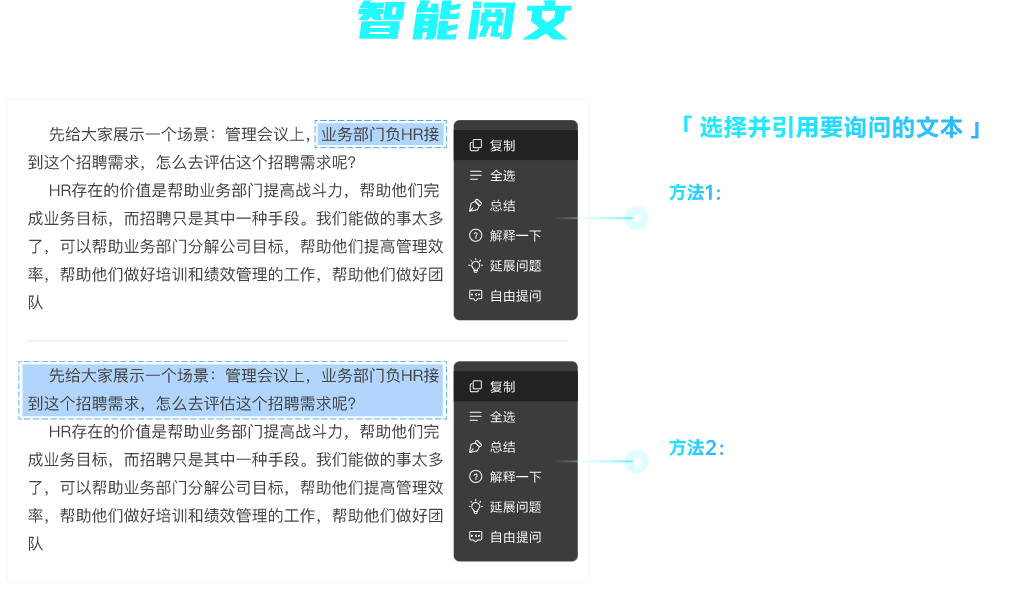

复制

复制 全选

全选 总结

总结 解释一下

解释一下 延展问题

延展问题 自由提问

自由提问

复制

复制 分享

分享