领导越看你不顺眼,越不会开除你

前几天还能和领导聊两句,突然就被 “空气结界” 隔离了 —— 开会不叫你、消息不回你、方案永远 “再看看”,连实习生都能接手你的核心项目,而你只能天天帮全组订咖啡?

别以为只有破口大骂才算排挤,现代职场的 “软刀子” 才最磨人:表面客客气气,实则用冷处理慢慢耗你心态。比如把你塞进 “杂活黑洞”(整理三年前的报销单、统计打印纸库存),或者开启 “否定循环” 模式,你说东他说西,你提案他冷笑:“这想法挺有‘创意’啊(阴阳怪气版)~”

在职场权力结构中,领导对员工的极致厌恶往往不会诉诸显性冲突,而是选择成本更低、风险更小的冷暴力策略。

01 企业选择“软淘汰”的底层逻辑

从法律层面看,《劳动合同法》对违法解除劳动关系设置了严格的赔偿条款(如2N补偿金),迫使部分管理者转向“温水煮青蛙”式的隐性排挤。

某互联网企业HR曾透露:“劝退一个资深员工可能需支付数十万元赔偿,而通过边缘化操作让其主动离职,能节省80%以上的成本。”这种选择本质上是一种风险与收益的理性计算——通过信息屏蔽、否定打压、资源剥夺等手段,制造难以忍受的职场环境,迫使员工主动退场,既能规避法律风险,又能维持团队表面的和谐稳定。

更深刻的动机在于权力权威的维护。直接开除可能引发团队对管理公平性的质疑,甚至激发其他员工的共情反抗。而冷暴力式排挤则能通过“杀鸡儆猴”效应,向其他成员传递“不顺从者的下场”,强化群体对权威的服从。

这种隐性威慑比公开冲突更具渗透力,如某金融机构主管通过孤立某员工,让其他下属目睹“与领导对抗”的后果,从而在团队中建立起不可挑战的权威形象。

劳资课程中强调的“非对称权力博弈”在此尤为明显。

企业管理者深知,直接开除可能引发劳动仲裁、舆论争议甚至集体离职连锁反应,而冷暴力通过信息屏蔽、否定打压、资源剥夺等隐蔽手段,既能达成人员调整目的,又能维持“正常管理”的表面形象。如某互联网企业通过将员工调入“闲置项目组”,使其在无实质工作中主动离职,全程未涉及书面冲突,成功规避法律纠纷。

02 冷暴力的三重窒息场景

当领导启动“软淘汰”程序时,往往会系统性构建三重排挤场景。

首先是信息隔离,将目标员工排除在核心决策圈外:重要会议不通知、关键邮件不抄送、项目进展刻意隐瞒,使其沦为“职场透明人”。某科技公司员工李明发现,自己连续三个月未收到任何项目会议邀请,直到偶然从同事口中得知部门正在推进重大合作,才惊觉自己已被彻底边缘化。

其次是价值否定,通过持续的贬低摧毁员工自信。日常工作中,领导对其方案习惯性批判“毫无价值”,在公开场合讽刺“思维落后”,甚至将合理建议扭曲为“故意捣乱”。某广告公司创意总监对下属王薇的打压堪称典型:“你做的提案连实习生都能比你做得更好”“这种水平还想晋升?”这类评价如同精神凌迟,逐渐瓦解受害者的职业认同感。

最后是资源剥夺,将有价值的工作剥离,分配重复性杂务或边缘性任务。曾经负责核心业务的员工,可能突然被调去整理数据、对接行政流程,甚至被要求“协助新入职实习生”。这种“能力放空”策略,实质是通过消耗时间与精力,让员工在无成长的劳动中自我怀疑,最终主动放弃。

但是经过互联网的知识普及,软淘汰的套路已经被打工人们了熟于心,甚至有热心网友总结了应对之道,让不少企业的HR都头疼。

据兰州晚报 5月13日报道,从省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉,当前我省劳动人事争议案件呈逐年上升态势。2024年,全省人社部门调解仲裁机构共受理劳动人事争议案件1.2万件,同比增长9%。

4月28日,山东省高级人民法院与山东省人力资源和社会保障厅共同召开新闻发布会,通报山东法院2024年劳动人事争议审判工作情况以及劳动人事争议调解仲裁工作情况。2024年,山东法院新收劳动人事争议案件75617件,同比增长6%。

北京市大兴区人民法院发布的《北京市大兴区人民法院劳动争议审判工作白皮书(2024年)》。数据显示,2024年,该院受理劳动争议案件3113件,案件数量稳中有升,诉讼请求复合程度较高。

……

劳动争议案件类型多样,但以劳动报酬、解除终止劳动合同、确认劳动关系、社会保险等四类争议为主。这些争议类型反映了劳动者在劳动权益保护方面的主要关注点。经济发达、劳动力聚集的地区仍然是劳动人事争议高发区域。

人社部发布的《2025年一季度人力资源和社会保障工作主要进展情况及下一步安排》中,加强劳动人事争议调解仲裁。持续推动劳动人事争议多元化解。开展第二批全国性仲裁案件评查被列为重点关注领域。

03 企业破局之道

企业纵容甚至默许冷暴力式排挤,短期内看似降低了法律风险,实则埋下多重隐性隐患。

首先是团队生态的毒化:当领导通过冷暴力排除异己时,其他员工会因恐惧而保持沉默。

经济学家赫希曼在经典著作《退出、言论与忠诚:对企业、组织和国家衰退的回应》中指出,员工对组织不满时,往往会有三种选择:离职(Exit)、言论(Voice)与忠诚(Loyalty),提出了EVL模型。后来的研究者进一步发现,除了上述三种反应,还有第四种反应,就是忽略(Neglect),是一种冷漠和消极的逃避,变成EVLN。一旦组织中形成了沉默的氛围,会逐渐演变成一种文化,员工沉默就升级为组织沉默。导致团队创新活力枯竭。

这种“劣币驱逐良币”的效应,直接削弱企业核心竞争力。

其次是雇主品牌的损耗。在社交媒体时代,职场冷暴力事件极易通过脉脉、知乎等平台传播,形成负面口碑。某科技企业曾因“领导孤立员工致其抑郁”事件登上热搜,导致校招简历投递量下降,且引发劳动监察部门介入调查。劳资课程中强调,现代求职者越来越关注企业内部文化,隐性排挤行为会直接影响企业吸引顶尖人才的能力。

更深远的代价在于制度公信力的崩塌。组织变革中员工对组织的净推荐值(NPS)呈下降趋势。当冷暴力成为“非正式管理工具”,企业正式制度的权威性被消解,员工对绩效考核、晋升机制的信任度下降。某金融机构员工透露,目睹同事被边缘化后,团队中“向上管理”而非“专业提升”成为生存法则,导致组织能力空心化。

企业处理劳动争议时,直接经济补偿(如和解金)往往只是显性成本,而隐性成本(如品牌声誉损失、员工士气下降)可能数倍于前者。软淘汰看似低成本,实则通过信任崩塌、品牌受损、效率耗散等方式,形成远超直接开除的长期负担。

真正的管理智慧,应平衡组织效能与人文关怀,毕竟用制度杀人的企业,终将被反噬于人才市场的口碑清算。规避冷暴力的关键,在于将员工关系纳入制度化轨道,而非依赖个人权威的隐性博弈。以前那种头痛医头、脚痛医脚的粗放管理,无疑是对企业降本增效的阻碍。

参考资料:

[1]中国青年报《北京大兴法院发布劳动争议审判工作白皮书 新业态用工争议成焦点》

[2]人社部《人社部发布:2025年一季度人力资源和社会保障工作主要进展情况及下一步安排》

[3]兰州晚报《去年全省人社部门调解仲裁机构受理劳动人事争议案件1.2万件》

(本文来源前程无忧51job,如有侵权请联系删除)

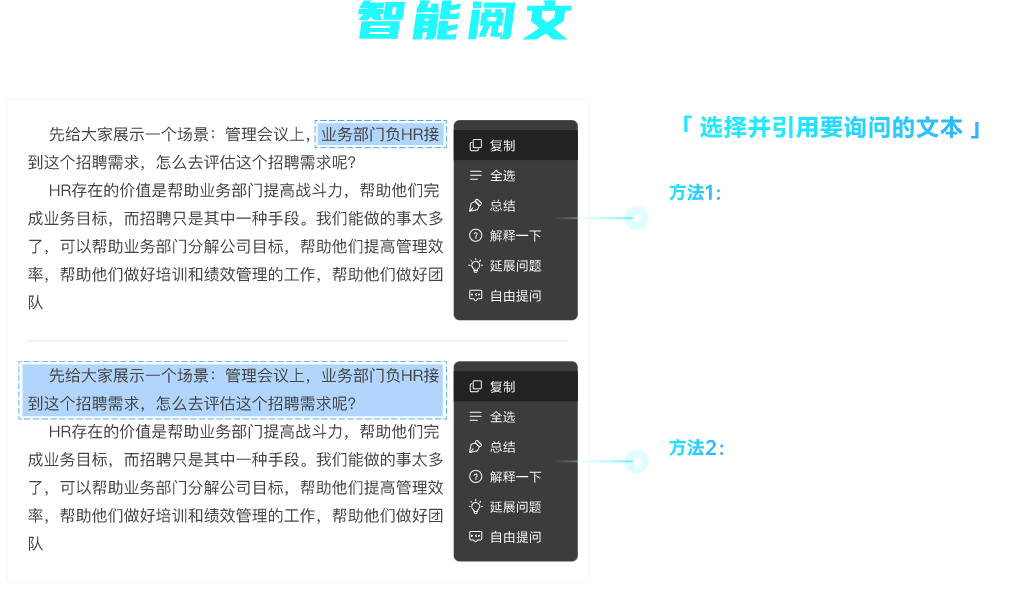

查看未读消息

查看未读消息 查看最新消息

查看最新消息

分享

分享

复制

复制 全选

全选 总结

总结 解释一下

解释一下 延展问题

延展问题 自由提问

自由提问

复制

复制 分享

分享